Thanksgiving

Ein ganz besonderer Vogel

Turkey Land oder wie ein Festtagsbraten Amerika erklärt

von Cornelia Schaible

Neuankömmlinge in den USA brauchen meistens eine kleine Weile, um sich an die neuen Dimensionen zu gewöhnen. Alles so groß hier! Die Autos, die Straßen, die Einkaufszentren und die Plastikbehälter für Orangensaft, die eine Gallone fassen –es gibt kaum etwas, das nicht großzügiger bemessen wäre als in der alten Heimat. Der Kühlschrank schluckt mühelos den Inhalt von dreiundzwanzig Plastiktüten aus dem Supermarkt, und im mehrstöckigen Riesen-Backofen verliert sich die transkontinental umgezogene Auflaufform, die früher knapp in die Röhre einer durchschnittlichen deutschen Einbauküche passte. Das irritiert. Ein Trost: Die Verunsicherung hält höchstens bis zum ersten Thanksgiving Day. Dann macht sie einer neuen Erkenntnis Platz. An diesem Feiertag zeigt sich nämlich, warum alles in Amerika so riesig sein muss, Landschaft inklusive. Und plötzlich passt alles zusammen.

Neuankömmlinge in den USA brauchen meistens eine kleine Weile, um sich an die neuen Dimensionen zu gewöhnen. Alles so groß hier! Die Autos, die Straßen, die Einkaufszentren und die Plastikbehälter für Orangensaft, die eine Gallone fassen –es gibt kaum etwas, das nicht großzügiger bemessen wäre als in der alten Heimat. Der Kühlschrank schluckt mühelos den Inhalt von dreiundzwanzig Plastiktüten aus dem Supermarkt, und im mehrstöckigen Riesen-Backofen verliert sich die transkontinental umgezogene Auflaufform, die früher knapp in die Röhre einer durchschnittlichen deutschen Einbauküche passte. Das irritiert. Ein Trost: Die Verunsicherung hält höchstens bis zum ersten Thanksgiving Day. Dann macht sie einer neuen Erkenntnis Platz. An diesem Feiertag zeigt sich nämlich, warum alles in Amerika so riesig sein muss, Landschaft inklusive. Und plötzlich passt alles zusammen.

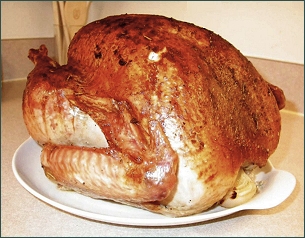

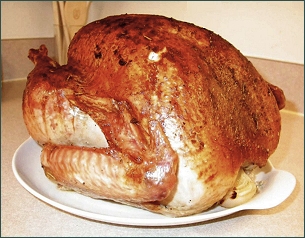

Der Lernprozess startet mit dem Versuch, einen Truthahn in passender Größe zu erwerben. Einen Zwei-Personen-Truthahn, um genau zu sein. Für ein frisch nach Amerika ausgewandertes Ehepaar, das typischerweise weder auf eine Großfamilie noch einen mitessenden Bekanntenkreis zurückgreifen kann, braucht es keinen Riesenvogel. Ein traditioneller Festtagsbraten muss aber schon sein – lokales Brauchtum verdient Respekt, und damit basta. Kein schwindsüchtiges Ersatz-Federvieh, keine Gans und keine Ente. All das können Exil-Deutsche noch an Weihnachten servieren. Ethnischen Spielraum bieten allenfalls die Beilagen: „Bei mir gibt’s zum Truthahn Semmelknödel und Rotkraut“, sagt die Detroiter Ingenieurin Elke Dieter, die ursprünglich aus dem süddeutschen Tübingen stammt.

Bei so viel Aufwand muss der Vogel schon erstklassig sein, am besten eine Bio-Pute, ohne Antibiotika aufgezogen und mit Freilandhaltung bis zum Schlachttag. Und so nähert sich die Käuferin hoffnungsfroh der gigantischen Kühltheke, in der eine ganze Armada von gerupften Truthähnen liegt. Schluck – der zierlichste unter ihnen wiegt vierzehn Pfund. Geht’s nicht auch kleiner? Hilfesuchend wendet man sich an den nächstbesten Supermarktangestellten, der eingedosten Pumpkin Pie ins Regal räumt. „Schätzchen“, sagt der und lächelt mitleidig, „wenn dir das zuviel ist, dann kauf doch eine Putenbrust.“

Bei so viel Aufwand muss der Vogel schon erstklassig sein, am besten eine Bio-Pute, ohne Antibiotika aufgezogen und mit Freilandhaltung bis zum Schlachttag. Und so nähert sich die Käuferin hoffnungsfroh der gigantischen Kühltheke, in der eine ganze Armada von gerupften Truthähnen liegt. Schluck – der zierlichste unter ihnen wiegt vierzehn Pfund. Geht’s nicht auch kleiner? Hilfesuchend wendet man sich an den nächstbesten Supermarktangestellten, der eingedosten Pumpkin Pie ins Regal räumt. „Schätzchen“, sagt der und lächelt mitleidig, „wenn dir das zuviel ist, dann kauf doch eine Putenbrust.“

Eine Putenbrust? Das käme einer Kapitulation gleich. Thanksgiving ohne einen Turkey mit allem Drum und Dran – undenkbar. Dabei ist nicht einmal gesichert, dass die Pilgerväter anno 1621 Truthahn auf dem Menü hatten, als sie mit einem Festtagsschmaus die reiche Ernte zelebrierten und damit die Tradition begründeten. Drei Tage lang feierten die neuenglischen Siedler gemeinsam mit ihren indianischen Nachbarn, das ist schriftlich bezeugt. Dazu hatten sie auch allen Grund: Im Winter zuvor waren rund die Hälfte der Engländer, die an Bord der „Mayflower“ gewesen waren, elendig verhungert. Und hätten die Indianer den Überlebenden nicht beigebracht, Mais anzubauen, wäre es diesen früher oder später genauso ergangen.

Wie aus den Aufzeichnungen des Kolonisten Edward Winslow, hervorgeht, mussten die Siedler auch später immer wieder Hunger leiden, und die friedliche Nachbarschaft mit dem Stamm der Wampanoag war keinesfalls ein Dauerzustand. In jenem Herbst 1621 war die Neue Welt jedoch ganz in Ordnung – zumindest rund um die frisch gegründete Siedlung Plymouth. Die Vorbereitungen fürs Erntefest, gleichermaßen eine christliche Tradition wie ein fester Bestandteil des indianischen Jahreslaufes, trafen Kolonisten und Ureinwohner gemeinsam. Und da wurde ordentlich aufgetischt: Von Rehbraten ist die Rede sowie von reichlich vorhandenem Geflügel – womöglich gab’s tatsächlich Truthahn, am Spieß gegrillt, so als kleinen Happen zwischendurch. Nur von Thanksgiving sprach damals noch keiner; der Begriff bürgerte sich erst später ein.

Wie aus den Aufzeichnungen des Kolonisten Edward Winslow, hervorgeht, mussten die Siedler auch später immer wieder Hunger leiden, und die friedliche Nachbarschaft mit dem Stamm der Wampanoag war keinesfalls ein Dauerzustand. In jenem Herbst 1621 war die Neue Welt jedoch ganz in Ordnung – zumindest rund um die frisch gegründete Siedlung Plymouth. Die Vorbereitungen fürs Erntefest, gleichermaßen eine christliche Tradition wie ein fester Bestandteil des indianischen Jahreslaufes, trafen Kolonisten und Ureinwohner gemeinsam. Und da wurde ordentlich aufgetischt: Von Rehbraten ist die Rede sowie von reichlich vorhandenem Geflügel – womöglich gab’s tatsächlich Truthahn, am Spieß gegrillt, so als kleinen Happen zwischendurch. Nur von Thanksgiving sprach damals noch keiner; der Begriff bürgerte sich erst später ein.

Im Jahr 1863 erklärte Abraham Lincoln das Erntedankfest zum nationalen Feiertag. Erst unter Präsident Franklin D. Roosevelt wurde dann festgelegt, Thanksgiving grundsätzlich am vierten Donnerstag im November zu feiern – nicht etwa am letzten, was nicht immer auf dasselbe herauskommt. Zu Roosevelts Zeiten war Thanksgiving aber längst Turkey Day. Das hat praktische Gründe: Erst einmal macht so ein Vogel viel her, und im Zentrum einer Festtafel wirkt er überdies kompakter als – um nur ein Beispiel zu nennen – ein Rehrücken. Ein Truthahn ist trotzdem handlich, und man muss ihn nicht selbst schießen.

So geht man schließlich ans Kühlregal, sucht sich einen aus und wuchtet das Vieh in den Einkaufswagen. Vielleicht schrumpft das Tier ja beim Braten ein bisschen. Einkäufe im Wagen verstauen – gut, dass die Autos hier zu Lande so geräumig sind, bei einem dieser putzigen deutschen Kleinwagen wäre der Kofferraum jetzt übervoll. Daheim vorm Kühlschrank wird einem schlagartig klar, was die tiefere Bestimmung dieses äußerlich so schlichten Gerätes ist: Einmal im Jahr muss ein Truthahn hineinpassen. Und zwar ohne Wenn und Aber.

Dasselbe gilt für den Backofen, in dem der Vogel gemütlich vor sich hin schmurgelnd ein paar Stunden verbringt. Letztlich erweist sich der Turkey somit als das Maß aller Dinge – zumindest in Amerika: Wäre das Land lediglich auf Grillhähnchen zugeschnitten, sähe alles ganz anders aus. Dann wären auch die Farmen kleiner. Und man bräuchte nicht diese breiten Straßen, auf denen riesige Trucks fahren, die Truthähne transportieren. Selbst die Wälder wären übersichtlicher, lebten darin nicht wilde Turkeys. Oder sind die Truthähne nur deshalb so groß, weil die Wälder…?

Dasselbe gilt für den Backofen, in dem der Vogel gemütlich vor sich hin schmurgelnd ein paar Stunden verbringt. Letztlich erweist sich der Turkey somit als das Maß aller Dinge – zumindest in Amerika: Wäre das Land lediglich auf Grillhähnchen zugeschnitten, sähe alles ganz anders aus. Dann wären auch die Farmen kleiner. Und man bräuchte nicht diese breiten Straßen, auf denen riesige Trucks fahren, die Truthähne transportieren. Selbst die Wälder wären übersichtlicher, lebten darin nicht wilde Turkeys. Oder sind die Truthähne nur deshalb so groß, weil die Wälder…?

Sei’s drum. Nur wer einmal den Braten gerochen hat, wer gesehen hat, was sonst noch alles aufgefahren wird, vom Preiselbeerkompott über den Süßkartoffelauflauf bis zum Kürbiskuchen, kann das Land in seiner ganzen Größe wirklich verstehen. Und kapiert dann auch, warum in den Staaten die Portionen so groß sind: So ein üppiges Mahl wie an Thanksgiving hätten die Amerikaner am liebsten jeden Tag. Wenn auch nicht immer mit Turkey.

2005-11-19 by Cornelia Schaible, Wirtschaftswetter

Text: © Cornelia Schaible

Fotos: © Cornelia Schaible

Infos zu Datenschutz + Cookies

zurück zu: Themen

wirtschaftswetter

2003-2022 wirtschaftswetter.de

©Online-Zeitschrift Wirtschaftswetter

Neuankömmlinge in den USA brauchen meistens eine kleine Weile, um sich an die neuen Dimensionen zu gewöhnen. Alles so groß hier! Die Autos, die Straßen, die Einkaufszentren und die Plastikbehälter für Orangensaft, die eine Gallone fassen –es gibt kaum etwas, das nicht großzügiger bemessen wäre als in der alten Heimat. Der Kühlschrank schluckt mühelos den Inhalt von dreiundzwanzig Plastiktüten aus dem Supermarkt, und im mehrstöckigen Riesen-Backofen verliert sich die transkontinental umgezogene Auflaufform, die früher knapp in die Röhre einer durchschnittlichen deutschen Einbauküche passte. Das irritiert. Ein Trost: Die Verunsicherung hält höchstens bis zum ersten Thanksgiving Day. Dann macht sie einer neuen Erkenntnis Platz. An diesem Feiertag zeigt sich nämlich, warum alles in Amerika so riesig sein muss, Landschaft inklusive. Und plötzlich passt alles zusammen.

Neuankömmlinge in den USA brauchen meistens eine kleine Weile, um sich an die neuen Dimensionen zu gewöhnen. Alles so groß hier! Die Autos, die Straßen, die Einkaufszentren und die Plastikbehälter für Orangensaft, die eine Gallone fassen –es gibt kaum etwas, das nicht großzügiger bemessen wäre als in der alten Heimat. Der Kühlschrank schluckt mühelos den Inhalt von dreiundzwanzig Plastiktüten aus dem Supermarkt, und im mehrstöckigen Riesen-Backofen verliert sich die transkontinental umgezogene Auflaufform, die früher knapp in die Röhre einer durchschnittlichen deutschen Einbauküche passte. Das irritiert. Ein Trost: Die Verunsicherung hält höchstens bis zum ersten Thanksgiving Day. Dann macht sie einer neuen Erkenntnis Platz. An diesem Feiertag zeigt sich nämlich, warum alles in Amerika so riesig sein muss, Landschaft inklusive. Und plötzlich passt alles zusammen.

Bei so viel Aufwand muss der Vogel schon erstklassig sein, am besten eine Bio-Pute, ohne Antibiotika aufgezogen und mit Freilandhaltung bis zum Schlachttag. Und so nähert sich die Käuferin hoffnungsfroh der gigantischen Kühltheke, in der eine ganze Armada von gerupften Truthähnen liegt. Schluck – der zierlichste unter ihnen wiegt vierzehn Pfund. Geht’s nicht auch kleiner? Hilfesuchend wendet man sich an den nächstbesten Supermarktangestellten, der eingedosten Pumpkin Pie ins Regal räumt. „Schätzchen“, sagt der und lächelt mitleidig, „wenn dir das zuviel ist, dann kauf doch eine Putenbrust.“

Bei so viel Aufwand muss der Vogel schon erstklassig sein, am besten eine Bio-Pute, ohne Antibiotika aufgezogen und mit Freilandhaltung bis zum Schlachttag. Und so nähert sich die Käuferin hoffnungsfroh der gigantischen Kühltheke, in der eine ganze Armada von gerupften Truthähnen liegt. Schluck – der zierlichste unter ihnen wiegt vierzehn Pfund. Geht’s nicht auch kleiner? Hilfesuchend wendet man sich an den nächstbesten Supermarktangestellten, der eingedosten Pumpkin Pie ins Regal räumt. „Schätzchen“, sagt der und lächelt mitleidig, „wenn dir das zuviel ist, dann kauf doch eine Putenbrust.“

Wie aus den Aufzeichnungen des Kolonisten Edward Winslow, hervorgeht, mussten die Siedler auch später immer wieder Hunger leiden, und die friedliche Nachbarschaft mit dem Stamm der Wampanoag war keinesfalls ein Dauerzustand. In jenem Herbst 1621 war die Neue Welt jedoch ganz in Ordnung – zumindest rund um die frisch gegründete Siedlung Plymouth. Die Vorbereitungen fürs Erntefest, gleichermaßen eine christliche Tradition wie ein fester Bestandteil des indianischen Jahreslaufes, trafen Kolonisten und Ureinwohner gemeinsam. Und da wurde ordentlich aufgetischt: Von Rehbraten ist die Rede sowie von reichlich vorhandenem Geflügel – womöglich gab’s tatsächlich Truthahn, am Spieß gegrillt, so als kleinen Happen zwischendurch. Nur von Thanksgiving sprach damals noch keiner; der Begriff bürgerte sich erst später ein.

Wie aus den Aufzeichnungen des Kolonisten Edward Winslow, hervorgeht, mussten die Siedler auch später immer wieder Hunger leiden, und die friedliche Nachbarschaft mit dem Stamm der Wampanoag war keinesfalls ein Dauerzustand. In jenem Herbst 1621 war die Neue Welt jedoch ganz in Ordnung – zumindest rund um die frisch gegründete Siedlung Plymouth. Die Vorbereitungen fürs Erntefest, gleichermaßen eine christliche Tradition wie ein fester Bestandteil des indianischen Jahreslaufes, trafen Kolonisten und Ureinwohner gemeinsam. Und da wurde ordentlich aufgetischt: Von Rehbraten ist die Rede sowie von reichlich vorhandenem Geflügel – womöglich gab’s tatsächlich Truthahn, am Spieß gegrillt, so als kleinen Happen zwischendurch. Nur von Thanksgiving sprach damals noch keiner; der Begriff bürgerte sich erst später ein.

Dasselbe gilt für den Backofen, in dem der Vogel gemütlich vor sich hin schmurgelnd ein paar Stunden verbringt. Letztlich erweist sich der Turkey somit als das Maß aller Dinge – zumindest in Amerika: Wäre das Land lediglich auf Grillhähnchen zugeschnitten, sähe alles ganz anders aus. Dann wären auch die Farmen kleiner. Und man bräuchte nicht diese breiten Straßen, auf denen riesige Trucks fahren, die Truthähne transportieren. Selbst die Wälder wären übersichtlicher, lebten darin nicht wilde Turkeys. Oder sind die Truthähne nur deshalb so groß, weil die Wälder…?

Dasselbe gilt für den Backofen, in dem der Vogel gemütlich vor sich hin schmurgelnd ein paar Stunden verbringt. Letztlich erweist sich der Turkey somit als das Maß aller Dinge – zumindest in Amerika: Wäre das Land lediglich auf Grillhähnchen zugeschnitten, sähe alles ganz anders aus. Dann wären auch die Farmen kleiner. Und man bräuchte nicht diese breiten Straßen, auf denen riesige Trucks fahren, die Truthähne transportieren. Selbst die Wälder wären übersichtlicher, lebten darin nicht wilde Turkeys. Oder sind die Truthähne nur deshalb so groß, weil die Wälder…?